Kurzinformationen

Auf diesem denkmalgeschützten Friedhof sind über 100 im Nationalsozialismus verfolgte jüdische Frauen, Männer und Kinder aus Deutschland und osteuropäischen Ländern bestattet.

Die meisten Opfer waren 1945 aus dem Konzentrationslager Stutthof über die Ostsee in die Lübecker Bucht verschleppt worden. Am 3. Mai 1945, kurz vor der Bombardierung der KZ-Schiffe „Cap Arcona“ und „Thielbek“ sowie der Befreiung Neustadts durch die britische Armee, ermordeten deutsche SS- und Marinesoldaten sowie Polizisten hunderte dieser KZ-Häftlinge am Strand in Neustadt. Weitere starben später an den Folgen von KZ-Haft und Verschleppung.

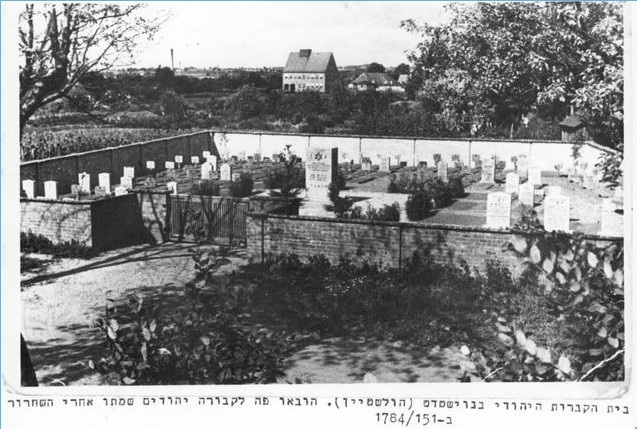

Das Jüdische Komitee des Neustädter Displaced Persons-Lagers richtete den Friedhof 1946 ein und sorgte für Umbettungen aus Massengräbern am Strand und vom Friedhof des Landeskrankenhauses. Die Einweihung fand am 5. Januar 1947, die letzte Beerdigung im Oktober 1947 statt.